Gli emblemi civici di Como (parte II): ovvero il gonfalone rinnegato

Proseguiamo con questo secondo post il nostro viaggio sugli emblemi civici di Como, soffermandoci sul gonfalone, non quello attualmente in uso, ma il precedente, ancora esposto nella sala consiliare del Comune di Como.

In attesa di accedere agli ultimi documenti che mi permetteranno poi di trarre conclusioni sul vero stemma di Como – sperando vivamente che l’assessore alla Cultura me li faccia vedere, in quanto non depositati presso l’Archivio Centrale dello Stato ma custoditi dalla Presidenza dei Consigli, che, nonostante tutte le simpatie e collaborazioni, rimane sempre un posto off-limits (ma non escludo un tentativo qualora il Comune di Como non dovesse rispondere) – analizziamo il gonfalone mai approvato e successivamente rinnegato nel 1961.

La documentazione in originale è stata visionata dal sottoscritto in una fredda mattina di fine febbraio proprio nel piazzale degli Archivi, pertanto ogni informazione sarà basata sulle fonti in mio possesso.

Durante il periodo fascista, lo stemma cittadino fu riconosciuto con un decreto del Capo di Governo nel 1936. Tuttavia, non accadde lo stesso per il gonfalone, nonostante una delibera del 13 giugno 1934 firmata dal podestà Luigi Negretti e resa esecutiva dalla Regia Prefettura in data 21 giugno.

Al punto 2 di detta delibera, si chiedeva di approvare il gonfalone fregiato della medaglia d’oro commemorativa delle eroiche gesta compiute dai cittadini di Como durante le 5 giornate del 1848, di seta del colore del campo dello stemma (rosso) con croce argentea e motto “LIBERTAS” all’angolo inferiore destro.

Nonostante ciò, l’iter procedurale per il riconoscimento del gonfalone che proseguì nei due anni successivi, non fu mai completato. Né la Regia Commissione Araldica presieduta da Giovanni Vittani, riunitasi il 26 gennaio 1935, né la Giunta Permanente Araldica che si espresse il 5 dicembre 1935, presero in considerazione la questione.

La ragione è chiara: mentre lo stemma aveva ottenuto un decreto di riconoscimento, il gonfalone rappresentava un emblema ex-novo, perfezionato solo nella seduta di Consiglio e, pertanto, non poteva essere incluso nel diploma di approvazione. Peccato, perché un gonfalone siffatto, nella foggia proposta, sarebbe stato di gran lunga migliore di quella ciofeca che sarebbe stata concessa dieci anni dopo. Ma questo è un altro discorso che faremo in un post successivo.

Questi sono gli antefatti.

Passarono gli anni, e si arrivò al 18 gennaio 1960, quando il Consiglio Comunale, riunitosi nella sezione straordinaria di prima convocazione, su proposta dell’avvocato Lino Gelpi, chiese il riconoscimento di un nuovo gonfalone non nella foggia approvata nella precedente delibera del 1934. Questo, ideato da un comitato apposito, era idoneo a rappresentare la Città di Como, famosa nel campo della tessitura più raffinata come quella della seta, e come patria dei Plinni(!), dei Maestri Cumacini e di Alessandro Volta.

Il gonfalone sintetizza simbolicamente la vita della città, svolgentesi sotto tante forme di pensiero, di lavoro intenso e di svago sotto la protezione del grande Sant’Abbondio.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una risposta datata 8 giugno 1960, respinse la proposta. Con uno stringato comunicato del Capo di Gabinetto informava il prefetto che l’istanza atta al riconoscimento di un gonfalone debba essere rigettata in quanto nel gonfalone deve risultare solo ed unicamente lo stemma di Como, posto al centro.

Apriti cielo!

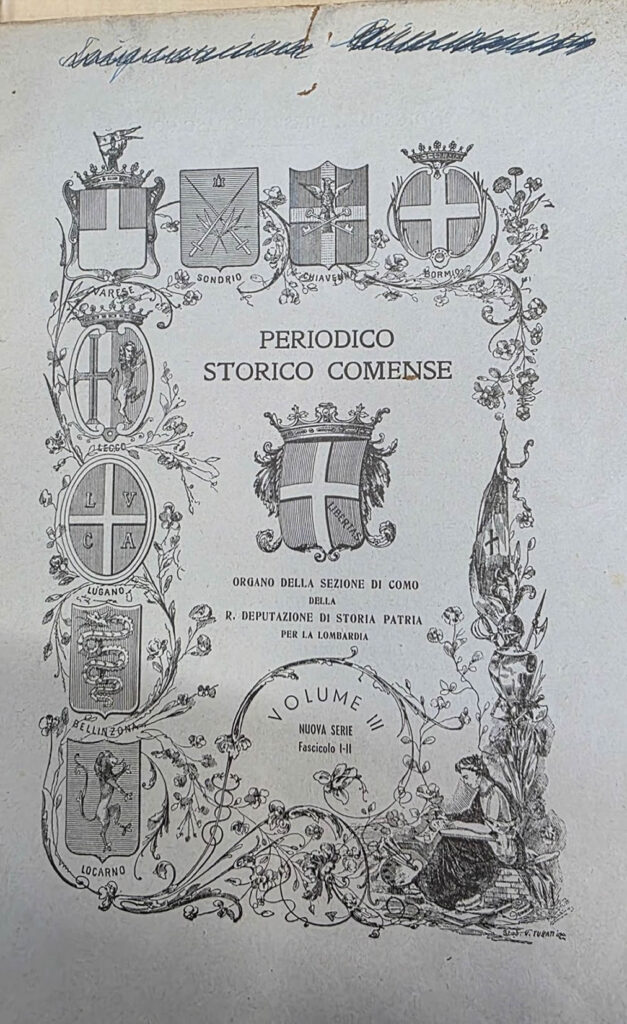

Il sindaco con un’ulteriore missiva del 12 dicembre 1960, fece pervenire diverse documentazioni e una memoria storica al fine di far approvare il gonfalone nella forma approvata dalla precedente delibera di consiglio. In particolare, una copia del volume III, fascicolo I-II, del Periodico Storico Comense, Organo della Sezione di Como della Regia Deputazione di Storia Patria per la Lombardia. Nel frontespizio del libello, compaiono gli stemmi di Como (tra l’altro non nella versione riconosciuta del 1936, ma nella forma delle Lettere Patenti della Regia Camera Austriaca, per cui con corona di città regale e fronde di foglie che escono ai lati dello scudo) e delle città di Bormio, Chiavenna, Sondrio, Varese, Lecco, Lugano, Bellinzona e Locarno. Una spatafiata storica che ripercorre le vicende storiche di Como e del suo territorio che arrivava fino alla Rezia.

Fu allegata un’interessante relazione storica di cui trascrivo alcuni stralci.

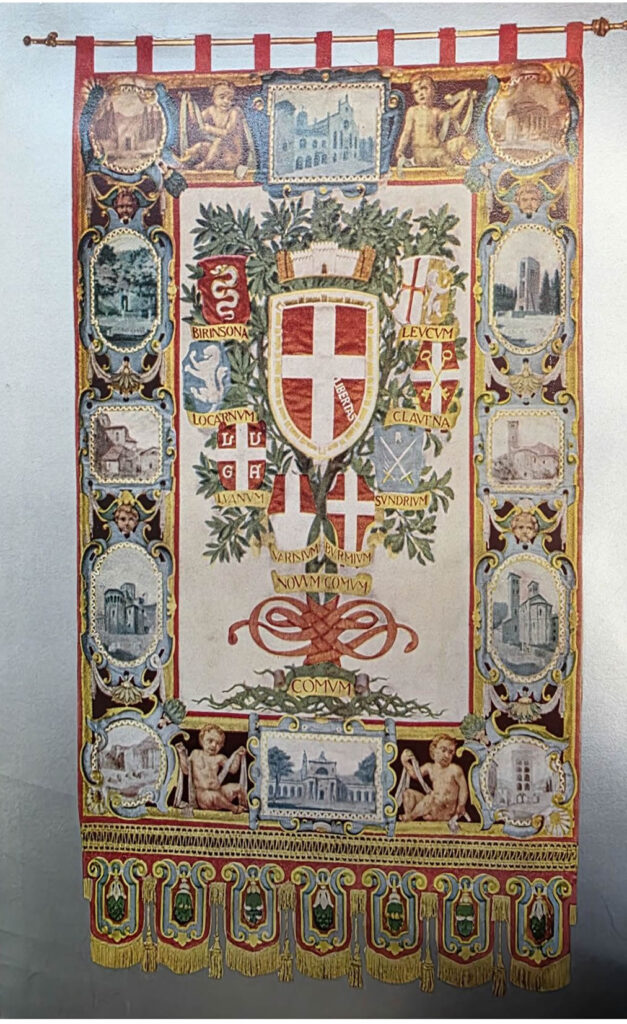

Molteplici elementi concorrono a formare un’ampia ed eloquente sintesi della storia della città, storia civile, politica, religiosa che noi vediamo rappresentata, sul recto, innanzitutto dai due alberi di alloro e di quercia le cui radici intrecciate recano il cartiglio con la scritta “COMUM”, nome primitivo della città, la quale, dopo la conquista romana, assunse – e mantenne per qualche secolo – quello che in altro cartiglio, salendo lungo i tronchi, vediamo spiccare, cioé “NOVUM COMUM”.

Nel cuore delle fronde che si diramano campeggia e domina lo stemma di Como. Tra i rami che fanno corona e manto allo stemma centrale sono disposti otto minori stemmi di altri comuni e precisamente: Bellinzona, Locarno, Lugano, Varese, Bormio, Sondrio, Chiavenna, Lecco.

Il tutto è racchiuso in una larga cornice rettangolare dove risaltano, in quadretti o targhe dalla varie forme, contornati da motivi ornamentali, le principali caratteristiche raffigurazioni di quelle opere d’architettura che per più versi richiamano la storia e le glorie comensi, sia che tali raffigurazioni si vogliano considerare come modelli insigni di espressioni artistiche, sia che ad essere un nostro pensiero associ eventi di grande importanza o figure di grande fama.

L’attinenza a Como è comunque – come nel caso degli stemmi che più avanti sarà illustrato – chiaramente percettibile mediante la semplice osservazione di ogni singolo monumento: delle chiese romaniche, capolavori dei “Maestri Comacini”, al monumento dei Caduti in guerra del Sant’Elia, dalla torre medievale, emblema dell’epoca più intensamente storica delal città di Como, al tempio Voltiano che testimonia il culto della città verso il sommo fisico al quale diede i natali, dalla Cattedrale fiancheggiata dal Broletto alla Basilica del Santissimo Crocefisso ricca di tradizioni religiose.

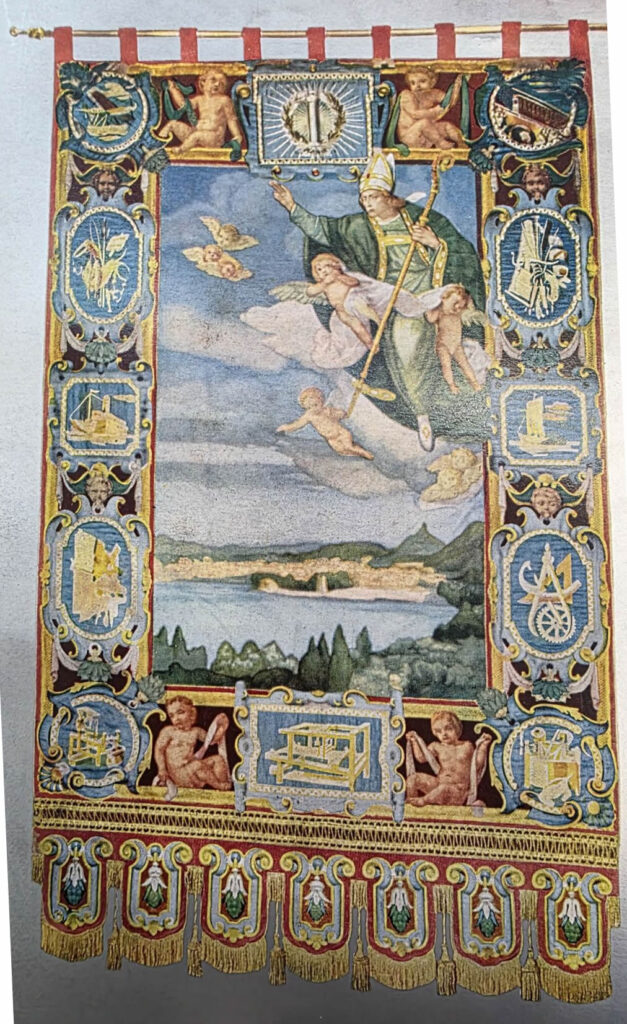

Nel verso le figurazioni di cornice rappresentano o simboleggiano altri elementi caratteristici che contraddistinguono la città di Como spiccatamente rispetto alla vita economica.

Domina in alto la pila voltiana, indice di genio e di progresso, e tutt’intorno fanno corona al santo patrono, che dal cielo scende sulla città città in atto benedicente, gli emblemi delle varie arti o attività precipue (lanificio, setificio, navigazione, pesca, arte muraria, meccanica, ecc…). I diversi putti, tanto nel recto quanto nel verso, reggono in vario modo drappi o matasse di seta.

Ricollegando tutti gli elementi sommariamente descritti si ha così una sintesi compiuta ed efficace della storia di Como.

Continua la memoria con un elenco di fonti storiche per giustificare la presenza degli stemmi del Ticino, della Valtellina e di Varese. Si passa dall’Epoca Imperiale al Medio Evo, quando Como era organizzata a Municipium. Il suo confine arrivava fino alla linea dello spartiacque alpino, con la Rezia. Gli Statuti del 1335 rimangono a testimoniare i diritti che Como esercitava sulla comunità del suo vasto territorio. Con il nuovo ordinamento francese, venne costituito il dipartimento del Lario che, incorporando il vasto territorio italiano racchiuso tra il Lago Maggiore e l’Adda, porterà anche Varese dentro l’orbita comasca.

Il sindaco Gelpi scomodò addirittura il Ministro per il Commercio con l’Estero, Mario Martinelli al fine di perorare la causa presso il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Umberto delle Fave.

Il giudizio però rimase lo stesso: negativo. Il 17 gennaio 1961, l’Ufficio di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri scrisse: Al riguardo si fa presente che detta riproduzione oltre a comprendere gli emblemi di tre Comuni appartenenti ad uno Stato estero, riproduce stemmi di comuni che, ad eccezione di quello di Varese, non sono stati ancora riconosciuti o -come è il caso di quello di Sondrio- non sono conformi all’originale… Continuava mettendo in evidenzia le altre anomalie già espresse nel precedente giudizio: lo stemma deve essere centrato, con la scritta in oro, Città di Como. Deve essere presente l’asta ricoperta di velluto con bullette poste a spirale e terminante in punta da una freccia sulla quale figurerà lo stemma del Comune.

Il giudizio però terminava con una frase che avrebbe ben fatto sperare in una sua concessione qualora l’amministrazione comunale avesse recepito i suggerimenti.

Si ritiene, peraltro, che -fermi restando le figure perimetrali e gli ornamenti d’uso- potrebbe essere approvato un emblema che, nella parte centrale si presenti caricato soltanto dello stemma con l’iscrizione sopra accennata (il verso potrebbe rimanere inalterato).

Insomma, il Capo di Gabinetto Valentini non aveva chiuso la porta in faccia al Comune ma aveva dato un suggerimento affinché il gonfalone di Como venisse approvato a patto che venissero tolti gli altri stemmi e venisse posizionato lo stemma del comune.

Oggi, quell’emblema mai riconosciuto resta un pezzo di storia, esposto nella sala consiliare del Municipio di Como, a testimonianza di un capitolo affascinante e controverso della tradizione araldica cittadina.